Karl Stary um 1939 (aus

Privatbesitz)

Karl Stary war ein

Mensch, der um jeden Preis eine Buchhandlung besitzen

wollte, wie wir aus nachfolgenden Begebenheiten sehen

können. Alle Handlungen, die er setzte, brachten

aber letzten Endes nicht das von ihm erstrebte Ergebnis.

Lösungsversuch:

Verringerung der Anzahl der Buchhandlungen

Nach dem Anschluss

Österreichs an das Deutsche Reich (12./13. März

1938) wandte sich Karl Berger am 5. Mai 1938 als kommissarischer

Leiter der „Österr. Buch-, Kunst- und Musikalienhändler“

an den Gauleiter Bürckel, um auf die prekäre

Lage des österreichischen Buchhandels aufmerksam

zu machen. In einer leicht veränderten Fassung wurde

dieser Brief als Denkschrift mit der Datierung vom 9.

Juni 1938 vervielfältigt und verteilt. Laut dieser

„Denkschrift“ gab es in Wien zum damaligen Zeit achthundert

Buchhandlungen, bei einer Bevölkerungszahl von 1,8

Millionen also eine auf 2250 Einwohner. Zum Vergleich:

In Graz (153.000 / 33) und Linz (102.000 / 18) betrugen

die Verhältniszahlen mehr als das doppelte (rund

4600 in Graz bzw. 5600 in Linz). „Die Existenzmöglichkeiten

in beiden Städten sind also für den Buchhändler

doppelt so groß als in Wien“. Als weitere Beispiele

führt Berger die Städte Groß-Hamburg (7800

Einwohner auf eine Buchhandlung), Bremen (7500), Essen

(9600), Bochum (14000) und Dortmund (15000) an.

Neben einer Reihe anderer Verbesserungsvorschläge

führte Berger ins Treffen, dass eine „Reduzierung

der Betriebe“ zur „Gesundung des Buch-, Kunst- und Musikalienhandels“

unbedingt notwendig sei. Berger wollte aber nicht „bestehende

Werte [...] zerstören, sondern planmäßig

die jüdischen Betriebe [...] liquidieren, bzw. dort,

wo dies nicht möglich ist, diese zu arisieren.“

Diejenigen Sortimenter, die an den Anschluss große

Hoffnungen gesetzt und diesen mit Euphorie begrüßt

hatten, wurden in der Anfangsphase der nationalsozialistischen

Herrschaft in Österreich schwer enttäuscht.

Durch die Währungsreform konnten die zum Kurs von

1 Reichsmark = 2 Schilling eingekauften Bücher nur

mehr zum Kurs von 1 RM = 1,50 Schilling verkauft werden.

Da die Standesführung vom Börsenverein bei der

Währungsreform kein Entgegenkommen erwirken konnte,

waren viele Sortimenter von ihr enttäuscht und so

kam es, dass sich 17 Betriebe zu einer „Arbeitsgemeinschaft

der Wiener N.S. Buchhändler“ (in der Folge: „Wr.

N.S. Buchhändler“) zusammenschlossen. In einem entsprechenden

Zeitungsinserat zeichneten folgende (sechzehn) Firmen:

Die Becksche Universitätsbuchhandlung, Karl Berger,

Josef Deubler, die Eckart-Buchhandlung, Karl Hanke, Robert

Kleemann, Hans Knoll, Rudolf Krey, Josef Letz, Rudolf

Lucek, Franz Matzner, Wilhelm Maudrich, Karl Mück,

Rudolf Mück jun., A. Pichler Wwe. und Sohn sowie

Walter Saulich.

Die „Wr. N.S. Buchhändler“ verlangten in einem (undatierten)

Brief an Karl Berger in noch schärferen Tönen

eine „sehr einschneidende Verringerung der Buchhandlungen“,

da „Konzessionsverleihungen“ an „nicht bodenständige

Konzess.-Werker [...] weit über den Bedarf hinausgegangen“

seien. Die hochgespannten Erwartungen der „Wr. N.S. Buchhändler“,

die offenbar auf eine Liquidierung aller Buchhandlungen

jüdischer Besitzer abzielten, wurden nicht erfüllt.

In einem vom 11. Juni 1938 datierten Brief klagten sie,

dass zu viele der „jüdischen Betriebe“ arisiert anstatt

liquidiert wurden.

Die Standesvertretung

der Buchhändler, der „Verein der Buch-, Kunst- und

Musikalienhändler“, ab 1. 1. 1937 in „Zwangsgilde

der Buch-, Kunst- und Musikalienhändler“ umbenannt,

konnte nach dem Anschluss nur mehr drei Monate fortbestehen.

Am 15. Juni 1938 trat das Reichskulturkammer-Gesetz in

Kraft. Damit verlor Karl Berger als (selbsternannter kommissarischer)

Leiter der Zwangsgilde seine führende Position; das

Sagen hatte nunmehr – in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer

der Abteilung Buchhandel der Reichsschrifttumskammer (RSK),

Abteilung Österreich – Dr. Karl Zartmann. Der Verein

der Buch-, Kunst- und Musikalienhändler wurde am

9. August 1938 zusätzlich behördlich aufgelöst.

Diese Abteilung Buchhandel war (wie auch die Korporation

bzw. Zwangsgilde) in Wien I., Grünangergasse 4 beheimatet.

Meldepflicht

für Inhaber von Buchhandlungen

Laut dem „Gesetzblatt

für das Land Österreich“, 191/1938, 66. Stück,

hatten sich alle Inhaber von Buchhandlungen und auch deren

Angestellte bis zum 30. Juni (!), also innerhalb nur weniger

Tage, bei der zuständigen Einzelkammer in Berlin

zu melden. Diese Fristsetzung war völlig irreal und

konnte vielfach nicht eingehalten werden.

In dem vom 25. Juni 1938 datierten Rundschreiben Nr. 5

der Kommissarischen Leitung der Zwangsgilde der Wiener

Buch-, Kunst- und Musikalienhändler liest man:

„Der Anmeldung ist die Versicherung beizufügen,

ob der Antragsteller deutschen oder artsverwandten Blutes

ist; bis spätestens zum 30. September 1938 ist an

die gleiche Stelle der urkundliche Nachweis der Abstammung

zu liefern. Erst nach vollzogener und geprüfter Nachweisung

kann über die entgültige [sic!] Aufnahme entschieden

werden; bis zu dieser Entscheidung ist der Angemeldete

in der Ausübung seiner Tätigkeit nicht behindert,

es sei denn, dass sie ihm ausdrücklich untersagt

wird.“

Damit verloren die früheren Buchhandelskonzessionen

ihre Gültigkeit, für die Berufsausübung

war nur mehr die Mitgliedschaft in der jeweiligen Fachabteilung

der RSK ausschlaggebend.

Der neue Besitzer

der Wallishausserschen Buchhandlung ist lt. Handelsregisterauszug

ab 27. Jänner 1939 Karl Stary. Bereits am 1. Oktober

1938 stellt er ein Ansuchen um

Genehmigung zum Erwerb der Wallishausserschen Buchhandlung,

obwohl Max Bardega und Franz Bader zu diesem Zeitpunkt

noch offizielle Besitzer der Firma sind. Vom 27.

September 1938 findet sich von Max Bardega ein gegenteiliges

Ansuchen um Genehmigung der Veräußerung (mit

einem verlangten Preis von RM 8.500,00), aus dem zu entnehmen

ist, dass in der Wallishausserschen Buchhandlung 2 Praktikanten

(einer davon Franz Bronhagl) und ein Stundenbuchhalter

beschäftigt sind. Von diesem Zeitpunkt an müssen

wir auch über die Buchhandlung „Altes Rathaus“ berichten,

da die beiden Buchhandlungen ab nun miteinander verwoben

sind. Karl Stary stellte schon am 24. Juni 1938, erst

drei Monate nach der Besetzung Österreichs durch

deutsches Militär, einen Antrag um Erwerb der Buchhandlung

„Altes Rathaus". Wieder drei Monate später stellt

er den zweiten Antrag für den Erwerb der Wallishausserschen

Buchhandlung. Das lässt den Schluss zu, dass es eine

länger vorbereitete und wohl überlegte Aktion

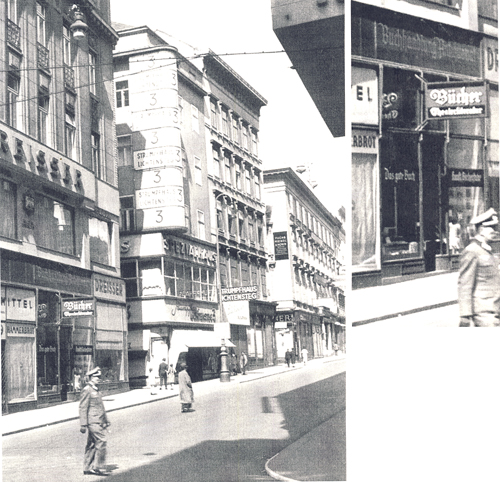

gewesen ist. Die Buchhandlungen liegen relativ nahe beieinander,

am Lichtensteg und in der Wipplingerstraße.

Lichtensteg

während des Krieges

Den Werdegang Karl

Starys bis zum Jahre 1938 ersehen wir aus seinem Lebenslauf.

Ab März 1938 war er Geschäftsführer der

Buchhandlung „Altes Rathaus“ in der Wipplingerstraße.

Der Besitzer, Dr. Gutwillig Gustav, befindet sich krankheitshalber

in Italien. Nun tritt Karl Stary als Kaufwerber auf, es

ergeben sich jedoch Probleme. Nach einem ihr zugekommenen

Bericht lehnt die Reichsschrifttumskammer, Landesleitung

Österreich, die Übernahme der Buchhandlung „Altes

Rathaus“ durch Karl Stary ab, mit der Begründung,

dass er einen ca. ein Jahr zurückliegenden Offenbarungseid

in Bezug auf die Firma Maudrich leisten musste.

Obwohl sich die NSDAP ausdrücklich für die Erhaltung

und damit für die „Arisierung“ der Buchhandlung „Altes

Rathaus“ aussprach, folgte diese Auffassung nicht unbedingt

der mehrmals genannten Absicht der RSK. Stary hatte auch

ständig mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Die RSK lehnte Stary als nicht kompetente Persönlichkeit

ab. Die Gründe für die negative Beurteilung

Karl Starys gestalteten sich vielschichtig und fußten

u. a. auf zwei Vorwürfen: einerseits warf man ihm

vor, als Vertreter der Berliner Firma „Büchermarkt“

an Kunden in der „Ostmark“ direkt Aufträge ausgeführt

zu haben. Dies war aber aufgrund einer Bestimmung des

Reichswirtschaftsministeriums vom 13. März 1938 untersagt

gewesen, um die dort ansässigen Unternehmungen zu

schützen. Karl Stary hatte mit Hilfe der Konzession

Leopold Kutscheras im Jahre 1936 selbstständige Buchgeschäfte

getätigt, zu denen er laut Vertrag mit der Firma

„Büchermarkt“ nicht berechtigt gewesen war. Andererseits

hatte er von der Firma Maudrich medizinische Bücher

bezogen, die er an seine Kunden weiterverkaufte, ohne

sie der Firma Maudrich bezahlt zu haben. Diese hatte sich

gezwungen gesehen, Karl Stary zu klagen, und er hatte

am 18. Februar 1937 einen Offenbarungseid geleistet. Der

Großteil der Schulden war auch noch zum Zeitpunkt

der negativen Beurteilung Starys seitens der RSK offen.

Kein noch so begründeter Einwand seitens der RSK

konnte die zuständige Parteistelle davon abhalten,

Karl Stary positiv zu beurteilen. Die Bevorzugung half

jedoch nicht, seine Karriere als kommissarischer Leiter

der Buchhandlung „Altes Rathaus“ hielt nicht lange an.

Stary zählte wohl zu den ersten Opfern, die im Zuge

des Kampfes des „Reichskommissars für die Wiedervereinigung

Österreichs mit dem Deutschen Reich“, Josef Bürckel,

gegen das Kommissar(un)wesen entmachtet wurden.

Die „Prüfstelle für kommissarische Verwalter“

in der Vermögensverkehrsstelle (VVSt) wandte sich

am 19. Juli 1938 an den kommissarischen Leiter des österreichischen

Buchhandels, Karl Berger. Der „Staatskommissar in der

Privatwirtschaft“, DI Walter Rafelsberger, forderte Berger

auf, ihm „einen geeigneten Mann, Parteigenossen und fachlich

qualifiziert, bekannt zu geben, der an Stelle des von

Ihnen als „untauglich“ bezeichneten komm. Verwalters Karl

Stary in der Buchhandlung „Altes Rathaus“, Wien I., Wipplingerstr.

8, einzusetzen wäre.“. Die Begründungen sind

immer dieselben. Ab 22. Juli fungierte Gottfried Linsmayer

als neuer kommissarischer Verwalter der Buchhandlung „Altes

Rathaus“.

Durch nichts war Karl Stary von seinem Vorhaben abzubringen

und so schloss er am 29. September 1938 einen weiteren

Kaufvertrag bezüglich der Übernahme der Firma

„Altes Rathaus“ ab, in dem nun der kommissarische Verwalter

Gottfried Linsmayer stellvertretend als Verkäufer

auftrat.

In einem Schreiben

an die Vermögensverkehrsstelle im Ministerium für

Wirtschaft und Arbeit z. H. des Herrn Referenten v. Meisel

heißt es:

Gesuch um Genehmigung des Ankaufs einer Buchhandlung

(Altes Rathaus). Seite 3:

........ Ich verpflichte mich hiemit ausdrücklich,

die von mir ebenfalls käuflich erworbene Wallishauser’sche

Buchhandlung A.W. Künast stillzulegen und die Geschäftsräume

dieser Buchhandlung nicht zu benützen, sondern die

gesamten von mir erworbenen Warenvorräte in die Buchhandlung

„Altes Rathaus“ einzubringen, unter der Voraussetzung,

dass mir

1,) sowohl die Erwerbung der Wallishauser’schen Buchhandlung,

als auch

2.) die Erwerbung der Buchhandlung „Altes Rathaus“ genehmigt

wird.

In Übereinstimmung mit den mir gegenüber geäußerten

Wünschen des Vertreters der Reichsschrifttumskammer

bin ich bereit, im Interesse gesünderer Wettbewerbsverhältnisse

im I. Bezirk in Wien die Wallishauser’sche Buchhandlung

aufzulassen und nur die Warenvorräte in die Buchhandlung

„Altes Rathaus“ zu übersiedeln. Die von mir hiemit

abgegebene Verpflichtung zur Stilllegung der Wallishauser

Buchhandlung und zur Auflassung deren Betriebsstätten

ist für mich absolut rechtsverbindlich, soferne mir

die Erwerbung von den hiezu befugten Stellen genehmigt

wird. Mit Rücksicht auf das Vorgebrachte

stelle ich den Antrag auf Genehmigung

des Ankaufes des Lagerstandes der Buchhandlung Wallishauser

A. W. Künast,

der Buchhandlung „Altes Rathaus“ Wien, I., Wipplingerstrasse

8, (Stoss im Himmel).

Karl Stary. Wien, am 29. Sept. 1938.

Im selben Gesuch äußerte sich Stary über

seine pekuniäre Situation:

„In finanzieller Hinsicht stehen mir ausreichende

Mittel zur Verfügung, um den Betrieb der Buchhandlung

„Altes Rathaus“ in der bisherigen Weise aufrecht erhalten

zu können, und zwar habe ich RM 20.000,- bereits

im gegenwärtigen Zeitpunkt und werde von einem Verwandten

zu günstigen Bedingungen am 1. I. 1939 einen weiteren

Betrag von RM 20.000,- zum Betrieb der Buchhandlung zur

Verfügung gestellt erhalten.“ [Österr.

Staatsarchiv, Allgem. Verwaltungsarchiv, Innenminist.,

Arisierungsakt Wallishausser-Buchhandlung u. Altes Rathaus,

Dr. Gutwillig]

Dies wäre der Todesstoss für die Wallishaussersche

Verlagsbuchhandlung gewesen, hätte sich Stary den

Vorschriften nach an die Vereinbarung gehalten.

Wieder greift

ihm die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei,

Gauleitung Wien, unter die Arme und stellt ihm das beste

Zeugnis aus: „Pg. Stary hat

sich für die nationale Idee bereits im Jahre 1920

betätigt."

Da er wohl die Geschäfte

interimistisch weitergeführt haben dürfte, sollte

seine Abwesenheit nur von kurzer Dauer sein.

Er begann die Vorbereitungen für die Übernahme

der Buchhandlung „Altes Rathaus“ bereits während

seiner Tätigkeit als deren Geschäftsführer.

Ein am 23. Juni 1938 aufgenommenes Gedächtnisprotokoll

zwischen Karl Stary und Dr. Alois Hey als bevollmächtigter

Vertreter Dr. Gustav Gutwilligs – dieser hielt sich

bereits seit Februar 1938 in Italien auf – legte

die Bedingungen für die Geschäftsüberleitung

fest.

Die „Arisierungsverfahren“ der beiden Betriebe wurden

von Karl Stary beinahe parallel vorangetrieben. So ließ

er ebenfalls im September den Kaufpreis für die „Wallishausser’sche

Buchhandlung“ in einem Gedächtnisprotokoll festsetzen.

Als seine Vertragspartner fungierten der öffentliche

Gesellschafter der Buchhandlung Franz Bader und stellvertretend

für den Mitbesitzer Franz Bardega der Rechtsanwalt

Dr. Paul Kaltenegger. Die Ablösesumme von 8.500,-

RM ergab sich folgendermaßen: „Die derzeitigen Warenvorräte

(bewertet mit RM 8.000,-) und das Inventar, (bewertet

mit RM 500,-) sowie die der Firma gehörigen, nicht

eigens bewerteten [sic!] Verlagsrechte.“

Für die

RSK ist Stary „abzulehnen“, da „vermögenslos und

verschuldet“

Die RSK war kein Freund Starys, sie präferierte Josef

Letz (einen ebenfalls für die NSDAP verdienten Parteigenossen

und „Wr. N.S.-Buchhändler“), wie in einem Schreiben

vom 12. September 1938 festgehalten ist.

Die NSDAP

setzt sich durch: Karl Stary erhält die Wallishaussersche

Buchhandlung

Entgegen den Intentionen der RSK, die sich von Stary nicht

allzu viel versprach und mehr auf die Fähigkeiten

des von ihr vorgeschlagenen Josef Letz vertraute, setzte

sich letztlich die NSDAP durch. Es war eine gängige

Methode, dass sie einem „alten Kämpfer“ seine frühe

Parteimitgliedschaft nicht vergaß. Immerhin hatte

Stary im Jahre 1927 dem Führer in München über

die beiden österreichischen nationalsozialistischen

Parteiunternehmungen Bericht erstattet. Die NSDAP entschädigte

den verdienten Parteigenossen Stary für die Benachteiligung,

die er im Ständestaat erfahren hatte, mit der Arisierung

der Wallishausserschen Buchhandlung.

Dr. Zartmann

befürwortet Starys Übernahme der Wallishausserschen

Buchhandlung

3. [...] Die

Reichsschrifttumskammer ist auf dem Standpunkt gestanden,

dass die Zahl der Buchhandlungen in Wien unter allen Umständen

verringert werden müsse und daher Arisierungsanträge

nur unter besonders zu berücksichtigenden Umständen

gegeben werden; so hatte die Reichsschrifttumskammer beschlossen,

dass der Buchhandlung [Altes Rathaus] die Bewilligung

ein Sortimentsgeschäft zu führen, entzogen werde

und an die Stelle dieses das Sortimentsgeschäft Wallishauser

[sic] verlegt werde. Nun hat sich die Lage folgendermassen

geändert:

Daß der Inhaber der Wallishauser’schen Buchhandlung

ohne irgend ein Entgelt zu bezahlen, die laufende Kundschaft

des Alten Rathauses an sich gezogen hätte und ausserdem

eine Reihe von Reisebuchhandlungs-Kundschaft erworben

hätte, wobei noch die Gefahr gewesen wäre, dass

die Wallishauser’sche Buchhandlung, deren Handlungsbewilligung

uneingeschränkt ist, einen Reisevertrieb hätte

beginnen können, wodurch der Käufer der Buchhandlung

Altes Rathaus schwer geschädigt worden wäre.

Insbesondere wäre die Schädigung zu Tage getreten,

wenn der neue Eigentümer der Buchhandlung Altes Rathaus

seinen Sitz verlegt hätte und die Wallishauser’sche

Buchhandlung sich die Lokalbezeichnung „Altes Rathaus“

beigelegt; denn diese Bezeichnung ist weder handelsgerichtlich

protokolliert noch in irgend einer anderen Form geschützt.

Es waren zwei Kaufwerber vorhanden u. zw. Herr Karl Stary

und Herr Josef Letz.

Der Antrag des Herrn Karl Stary war bereits einmal abgelehnt

worden, wodurch Herr Karl Stary, wie in meinem ersten

Bericht bereits angedeutet, aus einer drückenden

Vertragsverbindlichkeit befreit wurde. Herr Stary zog

aus der ihm bekannt gewordenen Entscheidung der Reichsschrifttumskammer

den Entschluss, die Wallishauser’sche Buchhandlung sofort

zu erwerben. Er konnte dies ohne weiteres, weil der Inhaber

der Buchhandlung ein Ausländer war und daher der

Übergang dieser Firma ohne weitere Genehmigung erfolgen

konnte.

Genehmigung

durch die RSK und die VVSt

Die RSK gab schließlich ihre Bedenken auf und damit

genehmigte die Vermögensverkehrsstelle (VVSt) die

Ankäufe der Buchhandlung „Altes Rathaus“ und „Wallishausser’sche

Buchhandlung“ durch Karl Stary. Er musste lediglich einige

weiter unten erwähnte Auflagen erfüllen.

Auflagen

für Stary

Karl Stary musste die Geschäftsräume der Wallishausser’schen

Buchhandlung aufgeben und nur die erworbenen Warenvorräte

in die Buchhandlung „Altes Rathaus“ übersiedeln.

Die Vorgangsweise entsprach wiederum den Absichten der

RSK, durch die Verminderung der Buchhandlungen in der

Inneren Stadt „gesündere“ Wettbewerbsverhältnisse

zu erzielen.

In einer Beilage 1 zur Bewilligung vom 24. November 1938

findet sich noch folgender Passus, der das Schicksal der

Wallishausserschen Buchhandlung amtlich besiegelt:

„Es wird Ihnen zur Auflage gemacht, mit den

übernommenen Waren und Einrichtungsgegenständen

in die Buchhandlung „Altes Rathaus“ Wien I., Wipplingerstr.

8 zu übersiedeln und die Wallishausersche Buchhandlung

A. W. Wienast [!], Wien I., Lichtensteg 1, aufzulassen.“

Hinsichtlich seiner

finanziellen Situation musste Karl Stary den Nachweis

erbringen, dass er seinen Verbindlichkeiten gegen die

Firma Maudrich nachkäme und über genügend

Betriebskapital verfüge.

Karl Stary führte

nun sein Unternehmen unter der Bezeichnung „Wallishausser’sche

Buchhandlung“ in der Wipplingerstraße 8. Aus seinem

am 30. Dezember 1938 ausgefüllten Einzelfragebogen

zur Aufnahme in die RSK werden einige Daten über

die Buchhandlung „Altes Rathaus“ ersichtlich. Sie umfasste

die Bereiche Sortiment, Reisebuchhandel, Leihbücherei.

Der Betrieb beschäftigte zehn Personen, drei im Sortiment

und sieben in der Reisebuchhandlung, von denen laut Starys

Angaben nur drei zum damaligen Zeitpunkt in der RSK, Gruppe

Buchhandel, angemeldet waren. Ähnlich verhielt es

sich mit den fünf Vertretern, deren Aufnahmeverfahren

sich erst in Bearbeitung befanden. In Bezug auf diesen

Umstand sollte Karl Stary mit der RSK in späterer

Folge noch Schwierigkeiten bekommen.

Stary wird

(mit Ralph Högers Hilfe) Verleger

Den Anstoß für die Probleme Karl Starys mit

der RSK lieferte sein Ansuchen um Aufnahme in die Fachschaft

„Verlag“ vom 7. Jänner 1943. Denn ab diesem Zeitpunkt

beabsichtigte er offiziell, die Verlagstätigkeit

wieder aufzunehmen. Darauf reagierend beauftragte die

RSK Wilhelm Chlumecky, eine Bücherrevision in Karl

Starys Firma vorzunehmen und über das Ergebnis Bericht

zu erstatten. Der Buchsachverständige kam zu dem

Schluss, dass keine geordnete Buchführung vorläge

und die Verlagsgeschäfte sehr undurchsichtig seien.

Hinter der zweiten Beanstandung steckte der Vorwurf, dass

Karl Stary schon seit längerer Zeit seiner Sortimentsbuchhandlung

eine Verlagsabteilung angegliedert hätte, ohne dafür

die Berechtigung zu besitzen, da er kein Mitglied der

Fachschaft „Verlag“ innerhalb der RSK war. Ein weiterer

Grund für die mehrmals verhängte Ordnungsstrafe

von 10.000,-- RM war die Beschuldigung, dass Stary in

der Wallishausser’schen Buchhandlung Personen, die nicht

der RSK angehörten, beschäftigte. Beide Beanstandungspunkte

finden sich in einem Brief der RSK, Landesleitung Österreich,

an die RSK in Leipzig:

„Vielfache Gerüchte im Wiener Buchhandel wollten

davon wissen, dass die verlegerische Tätigkeit nicht

von Herrn Stary ausgeübt wird, sondern von einem

gewissen Herrn Ralph A. Höger, Wien I., Biberstraße

22. Höger stellte seinerzeit einen Antrag um Aufnahme

in die Reichsschrifttumskammer, wurde aber wegen jüdischer

Versippung seiner Frau und ausserdem wegen seiner übermässigen

Privat- und Geschäftsschulden, die er in leichtfertiger

Weise anlegte, abgewiesen. Wir haben diese Gerüchte

von der GESTAPO überprüfen lassen und es wurde

nunmehr, wie Sie aus beiliegender Abschrift ersehen, von

der GESTAPO festgestellt, daß Ralph A. Höger

seit 1940 als Buchhandelsangestellter in der Wallishauser’schen

Buchhandlung tätig war und im Jahre 1941 mit Stary

eine Verlagsproduktion bewerkstelligte. Dieser neuerliche

Vorfall bestimmt uns nun den Antrag zu stellen, Herrn

Stary nochmals mit einer exemplarischen Ordnungsstrafe

deswegen zu bestrafen, weil er bewusst nicht Kammermitglieder

in seinem Betrieb beschäftigt hatte und selbst nur

als Strohmann gelten kann für eine Verlagsproduktion,

für die er persönlich keinerlei Fähigkeiten

besitzt.“

Ganz so unberechtigt war also die frühere Ablehnung

Starys durch die RSK nicht gewesen, denn auch nach der

Protegierung durch die NSDAP und der dadurch ermöglichten

Übernahme der Wallishausserschen Buchhandlung agierte

Karl Stary als Unternehmer, der es mit dem Gesetz nicht

so genau nahm. Darüber hinaus bezahlte Stary die

„Arisierungsauflagen“ nur zum kleinen Teil, auch diesbezüglich

erwies er sich als unverlässlicher Bündnisgenosse.

Man kann mit an Sicherheit

grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass jede

Initiative zu Verlagstätigkeiten zuerst von Ralph

A. Höger ausging.

Ralph Höger hat die

Tradition der Wallishausserschen Buchhandlung aufgegriffen,

wie aus nachfolgender Verlagsreklame ersichtlich.

Später war das

Verhältnis zwischen Stary und Höger getrübt,

wie aus einem Schreiben Ralph Högers vom 7.3.1943

an Franz Bronhagl ersichtlich.

Starys Verlag

firmierte in Wien und Leipzig

Bei der Leipziger Adresse Hospitalstraße (heute:

Pragerstraße) Nr. 10 handelt es nur um eine Auslieferungsadresse,

und zwar der des „Volckmar-Hauses“.

Bei den Verlagsreklamen führte

Stary immer die Adresse Wien und Leipzig an, wie aus der

Beilage ersichtlich. Stary ergriff jede Möglichkeit,

um für die Wallishaussersche Buchhandlung zu werben,

von einer Buchhandlung "Altes Rathaus" ist keine

Rede mehr. Sie scheint stillschweigend verschwunden zu

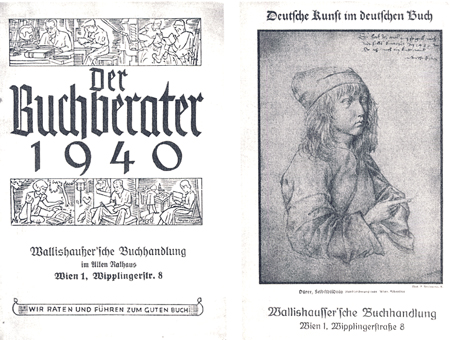

sein. Noch ein Beispiel für die Werbetätigkeit

Starys sind Buchhandlungskataloge der Jahre 1940 und 1941/42.

Kataloge dieser Art wurden verlagsseitig mit dem Aufdruck

der belieferten Buchhandlung auf dem vorderen Umschlag

ausgeliefert, der Kunde gewann den Eindruck, dass der

Katalog eigens für den Sortimenter gedruckt worden

war.

Der links abgebildete Katalog stammt aus dem Leipziger

Verlag Eduard Avenarius und umfasst 140 und 16 Seiten,

sowie 8 Tafeln. Der rechte, 76seitige Katalog wurde 1941

oder 1942 vom Verlag Koehler & Volckmar, ebenfalls

Leipzig, ausgegeben.

Beginn nach

dem Krieg

So negativ Starys Rolle anlässlich

der Arisierung auch zu beurteilen ist, und so wenig genau

er es mit dem Gesetz in manchen Fällen während

seiner ganzen Laufbahn auch genommen haben mag, verdient

doch festgehalten zu werden, dass es letzten Endes ihm

zu verdanken ist, dass er der weiter vorne zitierten Auflage

der Vermögensverkehrsstelle (VVSt), die Wallishaussersche

Buchhandlung „aufzulassen“ und in der (wirtschaftlich

lukrativeren) Buchhandlung „Altes Rathaus“ aufgehen zu

lassen, nicht Folge leistete. So war doch eine Verlagstätigkeit

während des Krieges festzustellen und es gab einige

Kunstbände, wie

aus dem Werkverzeichnis ersichtlich. Nach dem Krieg zauberte

er gewissermaßen die Wallishaussersche Buchhandlung

wieder aus dem Hut und versuchte die Verlagstätigkeit

fortzusetzen. Es blieb bei einem einzigen Buch: „Der Himmel

voller Geigen. Ein österreichisches Drama“ von Rudolf

Holzer. Das Werk muss vor dem 14. September 1946 erschienen

sein, „vollendet in den Jahren Österreichs tiefster

Erniedrigung“, wie es verso des Titelblattes heißt.

Schon im September 1945 suchte der inzwischen 50 Jahre

alt gewordene Karl Stary namens seiner Wallishausserschen

Buchhandlung laut einer Anzeige im „Antiquariat“, 1. Jg

(1945), Nr. 2, S. 5, alle Jahrgänge des Aglaja-Taschenbuches

für das „Verlagsarchiv“, was immer Stary auch darunter

verstanden haben mag.

Seine politische Bredouille versuchte

er auf eine etwas diffuse Art zu lösen, indem er

den Sachverhalt im Jahr 1945

seiner provisorischen Standesvertretung so darstellte,

dass er der RSK eine illegale NSDAP-Mitgliedschaft vorgelogen

hatte, um weiterhin in seinem Beruf tätig sein zu

können. Doch blieb der angebliche „Mitläufer“

Karl Stary die Erklärung schuldig, wie sich seine

„wahre“ politische Einstellung zwischen 1926 und 1933

gestaltet hatte. Sein am 4. Mai 1926 vollzogener Beitritt

zur Hitlerbewegung war wohl ebenso wie das beweiskräftige

Schriftstück spurlos verschwunden. Die Zwangsgilde

hatte allerdings, selbst wenn sie einem Buchhändler

seine nationalsozialistische Vergangenheit nachweisen

konnte, keine gesetzliche Befugnis, den Betreffenden an

seiner Berufsausübung zu hindern oder diese gar zu

verbieten.

Öffentliche

Verwaltung

Da beide Buchhandlungen arisiert

wurden, wurde ein öffentlicher Verwalter vom Staatsamt

für Volksaufklärung bestellt [WStLA

MA 119/ Karton A23/70]. Unter umgekehrten Vorzeichen

griff man im Jahre 1945 wiederum auf die Methode der öffentlichen

Verwalter zurück. Davon betroffen waren Buchhandlungen,

deren Besitzer als engagierte Parteifunktionäre im

Dritten Reich bekannt waren oder deren Eigentümer

einen jüdischen Betrieb „arisiert“ hatten. Für

die Wallishausser’sche Buchhandlung wurde am 28. Juni

1945 der Chefredakteur Franz Xaver Friedrich vom Staatsamt

für Volksaufklärung zum öffentlichen Verwalter

für den gesamten Betrieb bestellt, ab 14.7.1945 auf

den Verlag eingeschränkt und am 8. 11.1945 um die

Buchhandlung erweitert. Franz X. Friedrich hat sich im

Handelsregister Zahl A7528 als öffentlicher Verwalter

eintragen lassen. Dieser Eintrag besagt, dass Herr Friedrich

alleinige Vertretungsbefugnis hat.

Die Zwangsgilde äußerte über die Wahl

seiner Person im August 1945 ihren Unmut:

„Da laut persönlicher Rücksprache mit Herrn

Karl Stary das Sortiment mit der Reise- und Versandabteilung

und nicht der Verlag die Hauptsparten des Geschäftes

darstellen (auch umsatzmäßig), so wäre

unseres Erachtens ein Buchhändler unbedingt als öffentlicher

Verwalter zu nominieren. Wir wurden ja leider wie in allen

anderen Fällen übergangen und auch nicht gebeten,

Vorschläge zu erstatten.“

Vom Staatsamt für Industrie, Gewerbe und Verkehr

wurde am 6. September 1945 als öffentlicher Verwalter

und Aufsichtsperson für die Wallishaussersche Buchhandlung

der fachlich qualifizierte Joseph Hauptvogel (er kam von

der Firma Gerold & Co.) bestellt. Es gibt nun also

für die Buchhandlung und den Verlag zwei öffentliche

Verwalter. Die Differenzen sind vorprogrammiert.

Durch den Eintrag im Handelsregister hat F. X. Friedrich

die alleinige Verfügungsgewalt. Herr Hauptvogel,

der den Auftrag hatte, sich ebenfalls ins Handelregister

eintragen zu lassen, wurde abgelehnt, da ja schon Herr

Friedrich die alleinige Verfügungsgewalt hatte. Herr

Hauptvogel trat sehr verärgert am 31. Dezember 1945

von seiner Berufung als öffentlicher Verwalter der

Wallishausserschen Buchhandlung zurück. Vom 5. Jänner

1949 gibt es einen Prüfungsbericht mit einem handschriftlichen

Nachsatz, der wortgetreu lautet: "Ö .V.

wurde bereits vorgeladen. Das K.B. wäre für

gänzliche Aufhebung der ö .V., da die Schuldenlast

so gross ist, dass mit Konkurs zu rechnen ist. R.A. nach

Rücksprache mit ö.V. verständigt."

Diesen Nachsatz scheint niemand gelesen zu haben. Unerklärlich,

warum nicht eine Änderung der Lage herbeigeführt

wurde und dieser marode Betrieb noch mit einer öffentlicher

Verwaltung belastet war und ein Anstieg der Schulden absehbar

war. Franz Xaver Friedrich wurde am 21. März 1949

der öffentlichen Verwaltung enthoben und es trat

Benedikt Gschnait an seine Stelle. Dieser wurde am 14.

Oktober 1949 laut Handelsregisterauszug ebenfalls der

öffentlichen Verwaltung enthoben

[HR A 7528]. Jedoch noch im April 1951 erstattet

Gschnait den Bericht an die Magistratsabteilung 69. Nun

endete die öffentliche Verwaltung endgültig.

Die Begründung lautete, dass die Gefahr der Vermögensverschleppung

(welches Vermögen?) nicht bestünde und Rückstellungsansprüche

nicht erhoben worden waren.

Stary schreibt am 1. September 1951 an die Magistratsabteilung

62 – Zentralstelle für Vermögenssicherungsangelegenheiten

und stellt den Antrag, Wilhelm Bauer als „öffentliche

Aufsichtsperson“ zu bestellen. Wieder einmal wird in den

Berichten die aussichtslose Lage Starys beschrieben. Es

gibt ein Pfändungsprotokoll vom 27.10.1953 für

den Rest eines Prüferhonorars mit einer Liste

der gepfändeten Bücher. Am 4. Dezember 1953

berichtet Wilhelm Bauer, Stary sei von der Gemeinde delogiert

worden. Seine Bücher usw. wurden in seinem Lager

Wien I., Stoß im Himmel untergebracht. Es handelt

sich um den Lagerraum, den Stary mit der Buchhandlung

"Altes Rathaus" übernommen hat. Keine Stellagen,

ungeordnete Haufen von Büchern! An ein Weihnachtsgeschäft

an dieser abgelegenen Stelle ist nicht zu denken. Noch

einmal wird am 25. April 1955 eine öffentliche Aufsichtsperson

bestellt, es ist Friedrich Katz. In einem Bericht vom

11. November 1955 tauchen Rückstellungsansprüche

von Dr. Gutwillig auf.

Auch der Passus "Deutscher Besitz" muss geklärt

werden:

"Deutscher Besitz

Die unter öffentl. Aufsicht stehende Wallishausser’sche

Buchhandlung, Wien I. war weder vor noch nach dem 13.III.1838

in deutschem Besitz. Sowohl der Vorbesitzer als auch der

Inhaber der Firma nach diesem Zeitpunkte sind österr.

Staatsbürger."

Letzte Adresse:

Stoß im Himmel Nr. 3

Die weitere Entwicklung der Buchhandlung lässt sich

nur noch an wenigen Hinweisen festmachen.

Ab etwa 1955, als Karl Stary 60 Jahre alt wurde, war die

Wallishaussersche Buchhandlung an der für ein Geschäft

entlegenen und für Passanten und Laufkundschaft aufgrund

der versteckten Lage kaum zugänglichen Adresse Wien

I., Stoß im Himmel Nr. 3, zu finden.

Im Jahr 1959 findet sich die letzte Eintragung der Wallishausserschen

Buchhandlung in Lehmanns Adreßbuch.

Der Umstand, dass die Geschäfte schon geraume Zeit

zuvor eingestellt worden waren, bot schließlich

die Grundlage für die Zurücknahme von Karl Starys

Konzession durch die Wiener Landesregierung am 20.4.1960.

Am 22. Juli 1961 schreibt Stary

an Friedrich Katz, wie krank er sei. Noch immer gibt er

nicht auf. Am 13. September 1961 wird Friedrich Katz als

öffentliche Aufsichtsperson abberufen.

Der endgültige Schlussstrich unter die von vielen

Ungereimtheiten bestimmte „Arisierung“ der ehemals jüdischen

Buchhandlung „Wallishausser“ wurde schließlich am

Ende des Jahres 1964 gezogen: Am 29. Jänner starb

der letzte Besitzer der Wallishausserschen Buchhandlung

in Wien. Am 24. November wurden Karl Stary und die Wallishaussersche

Buchhandlung in den Akten des Handelsgerichtes gelöscht

(§§ 31 HGB, bzw. 141 Fgg).